| Leitthema / Standortbericht: |  | Indien: Ein Gigant im Aufbruch |

| Hochschulnachrichten: |  | Crowdfunding - Neue Wege in der (Innovations-)Finanzierung |

| Thema: |  | Geschäftsmodell-Innovation: Nicht nur Technologie |

| Thema: |  | Automotive Logistics: Scharfer Wettbewerb |

| Thema: |  | Pfiffiges ERP System für KMU |

Leitthema / Standbortbericht:

Indiesn: Ein Gigant im Aufbruch

Prof. Dr.-Ing- Nicolas P. Sokianos

Bei der Globalisierung der Produktion hat meistens China den prominenten Platz in den Medien. Indien scheint sekundär, zu Unrecht. China und Indien sind Konkurrenten. Die industrielle Produktion in Indien ist bei vergleichbaren Produktgruppen und Fertigungstiefen häufig kostengünstiger (bis zu 25%) als in China, allerdings ist die indische Qualität schlechter als die chinesische. Es gibt sehr bekannte, ja renommierte indische Unternehmen, Konzerne im Weltformat: TATA ist vermutlich der bekann-teste aufgrund der erfolgreichen Übernahme der ehrwürdigen britischen Automobilfirma Jaguar. Wer konnte sich das vor 30 oder 40 Jahren vorstellen? Die ehemaligen Diener der Engländer, die Inder, kaufen ein "Schmuckstück" der englischen Krone JAGUAR. Zugegeben, eine problematische Firma, die fast nicht sanierungsfähig schien; Ford hatte sein Glück mit Jaguar auch versucht, mit bescheidenem Erfolg.

Das Kunststück der erfolgreichen Sanierung, das ist TATA gelungen. Und zwar derart überzeugend und gekonnt, dass Jaguar unter den neuen Eigentümern mit sehr hochwertigen neuen Modellen und mit britischem "Engineering-Geist" die deutschen Platzhirsche, BMW und Mercedes eiskalt aufs Korn nimmt.

|

Am anderen Ende der Skala, beim kleinsten TATA, dem Nano, da hat das Unternehmen seine ambitionierten Absatzpläne nicht erfüllen können. Nicht mal im Heimatmarkt in Indien, kann sich der sehr günstige Nano durchsetzen. Mit so wenig "Prestige" kommen die Inder zu nahe an

Kasten, von denen sie sich distanzieren wollen und kaufen lieber einen soliden Suzuki-Marutti, ein indisches Produkt, realisiert in

langjähriger Partnerschaft mit den Japanern.

Ein anderer indischer Gigant, Weltmarktführer sogar, ist Arcelor Mittal, geführt als Familienkonzern, trotzt er auf allen Kontinenten dem scharfen, ja angesichts des Preisverfalls, ruinösen Stahl-Wettbewerb, mit deutschen und japanischen Konzernen.

Mittal hat über Jahrzehnte eine riskante, aber erfolgreiche Akquisitionsstrategie geführt.

Beispielsweise ist das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt, auf- und ausgebaut in der DDR, zu den besten Zeiten mit über 12.000 Mitarbeitern nach seiner Privatisierung schließlich bei dem indischen Konzern gelandet und beschäftigt heute ca. 3.000 Mitarbeiter.

|

Dabei werden die Inder im Unternehmen nicht sichtbar, die Führung haben deutsche Manager, die an die europäische Konzernzentrale in Luxemburg berichten. Größere Investments, das versteht sich, müssen die Genehmigung der Zentrale erhalten.

In Indien operieren aber nicht nur Konzerne wie die erwähnten, das Rückgrat der Produktion bilden kleine und mittelständische Unternehmen, häufig in Familienbesitz. In der Größenordnung bis 300 Mitarbeiter prägen die KMU das Bild des Geschehens: Produziert wird rund um die Uhr, in 12-Stunden-Schichten, mit einer eigenen Kernmannschaft und mit einer komplementären Belegschaft, die über etablierte Dienstleister für den Personalnachschub sorgen. Die Monatsgehälter der ungelernten Mitarbeiter liegen bei 120 € im Monat, qualifizierte Techniker verdienen ca. 300 €, Ingenieure um die 600 €. Ein Produktions- oder ein Technischer Leiter verdient um die 800 €.

Sozialversicherung über den Arbeitgeber ist gesetzlich nur für die untersten Gehaltsgruppen vorgeschrieben. Für die höher Entlohnten ist eine Sozialversicherung, die der Arbeitgeber bezahlt, Verhandlungssache.

Das industrielle Leben in den großen Ballungszentren, wie in Delhi, ist ein gewöhnungsbedürftiges Abenteuer. Die Straßenverbindungen sind im Zustand der permanenten Überlastung. Kühe am Straßenrand und hunderte von Kleinstläden sowie von Werkstätten prägen das Bild. Alles ist dauerhaft umhüllt in eine Smog-Wolke.

Die unternehmerische Ader scheint sehr vielen Indern im Blut zu liegen. Verständlich wird das schon, wenn man sich mit der von Kasten geprägten indischen Gesellschaft befasst.

Man wird in eine Kaste geboren und erträgt sein Dasein in eben dieser Kaste. Verbesserungen im Lebensstandard müssen mit Intelligenz, mit einem riesigen Arbeitspensum und mit unternehmerischer Leistung errungen werden. Chef im eigenen (Klein)betrieb zu sein, das ist ein Lebensziel. Ein anderes ist: Beamter, Funktionär im komplizierten Staatsapparat, dem die Korruption nicht fremd ist.

Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist in Indien extrem. Die Nöte sind existentiell. Hunderttausende schlafen im Freien, an Straßenrändern, die Verfügbarkeit von Toiletten ist für Millionen Inder ein Luxus: nicht vorhanden!

Der im Jahr 2014 an die Macht gewählte Regierungschef Modi, ein Hindu, hat im Wissen über diese Missstände Toiletten und Tempel programmatisch verkündet. Das ist eine zweifache Notwendigkeit, physisch und psychisch.

Wer nur die sehr reiche indische Elite, die in luxuriösen Villen in den teuersten Londoner Gegenden residiert, vor Augen hat, der hat ganz sicher ein einseitiges Bild von Indien. Auch die schillernde Informationstechnologie, die über das Outsourcing von IT-Dienstleistungen (seit ca. 20 Jahren) nach Indien ausgelagert und berühmt geworden ist, ist lediglich eine relativ kleine Scheibe des indischen Wirtschaftslebens. Allerdings produziert diese Branche über die renommierten Kunden, wie Microsoft, SAP und IBM, die Schlagzeilen und zahlt der indischen IT-Elite Spitzengehälter im Vergleich zum Industrie-Durchschnitt.

Politik mit Vision

Der Premierminister Narendra Modi regiert mit einer absoluten Mehrheit der indischen "Volkspartei BJP", verstärkt durch die Kooperation der "National Demokratischen Allianz" (NDA). Die bisherige Regierungspartei, die "Indian National Congress", eine ewige Institution

in Indien, ist einfach "versenkt" worden von der Wählerschaft der über 800 Millionen Wahlberechtigten, von denen 550 Millionen von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben.

Modi ist ein hochkarätiger Hindu, hat zudem den politischen Instinkt der Integration. So suchte er bald nach seinem Wahlsieg nicht nur die Nähe des (muslimischen) Pakistan, sondern auch die der anderen "Nachbarn": Bangladesch, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Birma und demonstrierte den Willen zum "taktgebenden" Politiker der Region.

Die Religion der Hindus ist ein extrem wertvoller Träger von Botschaften. So war das erste Ziel von Modi der Ort Varanasi. Diese Stadt am Ganges gilt unter Hindus als heilige Stätte, vergleichbar mit Medina für den Islam. Varanasi wählte Modi zu seinem Wahlkreis.

Modi entstammt einer niedrigen Hindu-Kaste, schloss sich aber früh der hindu-chavinistischen RSS an. Das hat ihm sehr viele Kritiker aber auch noch mehr Unterstützer in seinem politischen Leben gebracht.

Modi gilt als Freund der Erneuerung und der Industriellen; er ließ den Worten Taten folgen: Die Verbesserung der sanitären Versorgung des Landes ist Programm; nicht der einzige Programmpunkt: Die Reform der Arbeitsgesetze und massive Investitionen in die Verkehrs- und IT-Infrastruktur des Landes erzeugen eine Aufbruchstimmung und Wachstumsraten, die das krisengebeutelte Europa mit seinem Null-Wachstum in sehr schalem Licht erscheinen lassen. Jobs sind in Indien dringend benötigt, 12 Millionen jedes Jahr, denn das Land wächst schnell. Die Hälfte der Inder ist unter 25 Jahren. Projektionen sehen für 2020 einen der größten Verbrauchermärkte der Welt, dann wird das Durchschnittsalter 28 Jahre betragen.

Indien ist also nicht nur eine gigantische Produktionsstätte, es stellt einen der größten Verbrauchermärkte der Welt dar!

Ein Grund für viele westliche und japanische Unternehmen, auch für kleinere, ihre Präsenz dort evtl. über Joint Ventures systematisch auf- und auszubauen wie das Berliner Unternehmen NOVAPAX Kunststofftechnik.

|

USA - Indien

Die Aktivierung des im Jahr 2008 unterschriebenen Vertrags über eine enge Zusammenarbeit im Feld der Atomenergie, die aufgrund hoher Haftungsforderungen (bei Unfällen) seitens der indischen Regierung an die Hersteller zur langen Verzögerung führte, hat ein Signal gesetzt. Die Haftung wird versichert. Modi und Obama haben im Januar einen praktikablen Weg zur bilateralen Zusammenarbeit gefunden. Gleichzeitig haben die Russen den Kürzeren gezogen.

Das denkwürdige Treffen hat am 25.01.2015 in Neu Delhi stattgefunden. Premier Modi setzt massiv auf die Atomenergie, um alte Kohlekraftwerke zu ersetzen und somit die CO2 Emissionen zu reduzieren.

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

Hochschulnachrichten:

Crowdfunding - Neue Wege in der (Innovations-)Finanzierung

Dipl.-Ing. Marco Sokianos, TU Berlin

Der fortlaufende Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie die Entwicklung neuer Applikationen und der breite Absatz von internetfähigen mobilen Endgeräten sorgen für eine zunehmende Vernetzung der Gesellschaft. Web 2.0 Applikationen fördern den lebendigen Austausch von Internetnutzern und ermöglichen fortlaufend neue Nutzungsszenarien: Das Internet hat die Gesellschaft sowie bestehende Geschäftsmodelle und -prozesse in vielfältiger Art und Weise nachhaltig verändert. Buchte man früher noch eine Flugreise in einem Reisebüro, geschieht dies heutzutage sehr häufig online, Preisvergleiche inclusive; schloss man früher seine Wissenslücken durch den Blick in ein "analoges" Lexikon startet man heutzutage eine sekundenschnelle Suchanfrage bei "google".

Viele Branchen und Märkte verändern sich durch die ständig wachsenden Möglichkeiten des Internets, so auch gegenwärtig der Markt für Wagniskapital zur Innovationsfinanzierung: Crowdfunding - nennt sich das relativ junge Phänomen - das dazu genutzt wird, Projekte aller Art durch meist kleine bis mittlere Beträge einer Masse an Internetnutzern zu finanzieren.

Zu den Branchen-Pionieren zählen die US-amerikanischen Crowdfunding-Plattformen Kickstarter und Indiegogo auf denen Projektstarter und Geldgeber einander finden um Projekte zu finanzieren. Eine finanzielle Gegenleistung erhalten die Kapitalgeber bei den Beteiligungsmodellen dieser US-Plattformen für ihre Unterstützung nicht, jedoch in der Regel ein Dankeschön in Form eines Produktes oder eines immateriellen Gegenstandes (z.B. Treffen mit den Projektinitiatoren).

Das Crowdfunding hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, sodass hierzulande gegenwärtig auch Risikokapital-Investments in (meist junge) Unternehmen über Plattformen realisiert werden. In diesem Zusammenhang wird in Deutschland auch von Crowdinvesting gesprochen.

|

Gerade das Crowdinvesting erfreut sich einer zunehmenden Beliebtheit, wenn es darum geht innovative, risikohafte Jung-Unternehmen zu finanzieren: Im Jahr 2013 wurden rund 15. Mio. Euro an Wagniskapital über Crowdinvestments bereitgestellt. Berücksichtigt man, dass in Deutschland 2013 in Unternehmen der Seed- und StartUp-Phase insgesamt nur rund 417 Mio. € (Quelle: BVK) Wagniskapital investiert wurden, entsprechen die Crowdinvestments etwa 3,6 Prozent des verfügbaren Risikokapitals zur Frühphasenfinanzierung.

Unternehmen, die eine Finanzierung über die Crowd anstreben, können auf dt. Crowdinvesting-Plattformen wie "Seedmatch" oder "Companisto" potentielle Kapitalgeber für ihre Vorhaben finden. Als Anreiz werden den Investoren etwa Gewinn-, Exitbeteiligung und/oder feste Zinsen auf den Investitionsbetrag angeboten. Scheitert ein Vorhaben, droht den Investoren der Totalverlust ihres eingesetzten Kapitals. Die Beteiligung wird vor allem durch nachrangige partiarische Darlehen, die zum Zeitpunkt noch keine Vermögensanlage im Sinne des Vermögensanlagegesetztes darstellen, realisiert, sodass gegenwärtig auch größere Finanzierungsrunden von 100.000 bis zu mehr 1 Mio. € ohne die Erstellung eines Verkaufsprospekts abgeschlossen werden können. Investiert wurde in den letzten Jahren häufig in innovative Jung-Unternehmen, die auf gut skalierbaren, B2C-Geschäftsmodellen basieren (z.B. www.protonet.info). In jüngster Zeit konnte jedoch auch ein Groß-Immobilienprojekt (www.weissenhaus.de) und ein vielversprechendes Biotechnologieunternehmen (www.riboxx-pharma.com) eine erfolgreiche "Crowd"-Finanzierungsrunde abschließen.

Die Potentiale des Crowdfundings scheinen sich gerade erst zu entfalten und die Bundesregierung plant die neuartige, internetgestützte Finanzierung durch ein Kleinanlegerschutzgesetz zu regulieren. Es bleibt mit Spannung abzuwarten, wie sich das Crowdfunding entwickeln wird und ob auch bereits etablierte KMUs Crowdfunding als neuartiges Finanzierungsinstrument für sich entdecken werden.

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

Thema:

Geschäftsmodell-Innovation: Nicht nur Technologie

Prof. Dr. Hans-Erich Müller, Berlin

Die Veränderung der Welt durch die digitale Revolution hat gerade erst begonnen. Nicht mehr nur überlegene Produkte und Produktionsprozesse entscheiden im Wettbewerb: Mit innovativen Geschäftsmodellen werden bestehende Branchen umgewälzt und neue entstehen. Als Apple beispielsweise 2003 den iPod zusammen mit dem iTunes Store vorstellte, schuf das Unternehmen einen neuen Milliardenmarkt für mobile Unterhaltung. Entscheidend dabei war weniger ein neues Produkt, denn digitale Musikabspielgeräte gab es bereits damals, sondern ein neuartiges Geschäftsmodell. Durch die Verknüpfung von Hardware, Software und preiswertem Musikcontent wurde der Zugriff auf Musikstücke einfach und praktisch und damit nicht nur zu einer Alternative zur CD, sondern auch zum illegalen Download.

Zwar sind neue Technologien nicht alles. Denn für zuvor innovative Geschäftsmodelle - Discounter wie Wal-Mart und Aldi, Billigfluggesellschaften wie Southwest-Airlines und Rynanair und Selbstbaumöbel wie die von Ikea - waren digitale Technologien noch nicht geboren oder erfolgskritisch. Aber der entscheidende Schub geht von der Digitaltechnologie aus. Die Verbreitung begann mit der Börsenblase der sogenannten New Economy zur Jahrtausendwende. Anfangs standen die Chancen der Internetpioniere wie Yahoo und Google im Mittelpunkt, inzwischen sind die Risiken für etablierte Unternehmen und Branchen hinzugekommen, die durch die anhaltende digitale Revolution herausgefordert werden. Der Niedergang einstiger Weltmarktführer, wie Kodak, Dell und Nokia ist dafür ein Beispiel. Direktbanken stellen die traditionelle Bankfiliale in Frage, der Online-Handel mit Amazon und Zalando setzt selbst Branchengrößen wie Saturn-/Media-Markt oder den Otto-Versand unter Druck und die Folgen des Internets der Dinge (Industrie 4.0) zeichnen sich bereits ab. Die Suche nach innovativen Geschäftsmodellen hat inzwischen strategische Bedeutung für Unternehmen jeder Branche.

Innovative Geschäftsmodelle sind also ein aktuelles und relevantes Thema. Einen Einblick in die inzwischen umfangreiche Literatur geben die Sammelbände von Bieger (2011) und Schallmo (2014). Ziel dieses Beitrages ist eine Einführung in bekannte Konzepte mit einigen Überlegungen zu Stolpersteinen, die auch in der Praxis eine Rolle spielen. Die Digitaltechnologie ist dabei ganz unterschiedlich relevant.

Von einem einfachen Grundmodell geht der Autor dieses Artikels in seinem Buch "Unternehmensführung" aus. Ein Geschäftsmodell ist das Grundprinzip, mit dem ein Unternehmen sein Geschäft betreibt. Dazu gehören (vgl. Abb. 1):

|

- Wertversprechen als Output: Aus Marktsicht (Market Based View) entsteht ein Wettbewerbsvorteil, wenn das Geschäftssystem ein höheres Wertversprechen für den Käufer erzeugt, als die Konkurrenz. Merkmale dafür sind ein Mix aus Preis, Verfügbarkeit, Qualität, technischen Eigenschaften, Image, Farbe, Geschmack usw., wodurch ein Alleinstellungsmerkmal aus Kundensicht erzeugt wird. Das Unternehmen Hilti beispielsweise, traditionell ein Hersteller von Elektrowerkzeugen, schuf ein innovatives Nutzenversprechen, indem es sein Werkzeugarsenal an Bauunternehmen vermietete und damit auch zum Dienstleister wurde.

- Wertausstattung als Input: Dem gegenüber steht die Ressourcenbasis (Resource Based View), die aufgrund ihrer Einzigartigkeit geeignet ist, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Dies wird nachhaltig nur gelingen, wenn es sich um Kernkompetenzen bzw. dynamische Fähigkeiten handelt, die wertvoll, selten, schwer zu imitieren und zu ersetzen sowie organisatorisch verankert sind und die den Zugang zu unterschiedlichen Märkten erlauben. Dazu gehören unter anderem das Know-how und Motivation der Mitarbeiter, Patente, Kapital und Beziehungen zu Kunden und Lieferanten, die die Basis für ein überlegenes Produkt- und Dienstleistungsangebot bilden. In den neunziger Jahren lief Canon beispielsweise Xerox, dem damaligen Weltmarktführer für Kopierer, den Rang ab, weil das Unternehmen mit seinen Kernkompetenzen neuartige Produkte, wie den Tischkopierer, für unterschiedliche Märkte entwickeln konnte.

- Wertkette als Throughput: Zwischen diesen beiden Polen befindet sich das Aktivitätssystem, der integrierte Wertschöpfungsprozess, der auf dieser Basis zu einem Produkt- und/oder Serviceangebot führt und wodurch sich das Geschäftsmodell vom Wettbewerber abhebt. Dazu gehören primäre und sekundäre Aktivitäten, wie Forschung & Entwicklung, Beschaffung und Logistik, Produktion, Marketing und Vertrieb sowie

Service, die die Grundlage einer Wertkette-(Value Chain) bilden.

Die strategische Spannung zwischen Markt- versus Ressourcenperspektive steht hier im Mittelpunkt. Dieses Grundmodell aus nur drei Elementen wird systematisch im Rahmen des Zielsystems, der Strategie und der Organisation des Unternehmens auch auf Mehrgeschäfts- und Netzwerkebene weiterentwickelt.

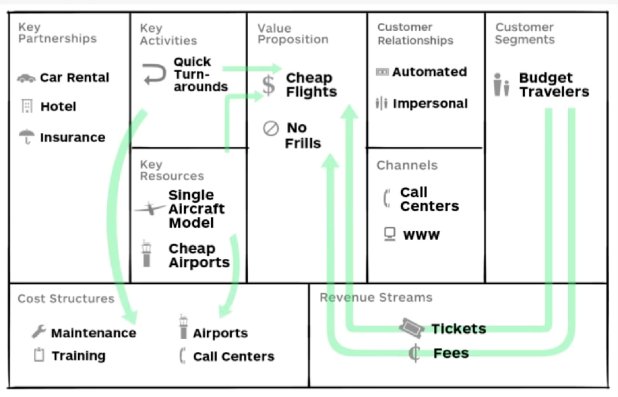

Das Handbuch "Business Model Generation" von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur vermittelt das wohl bekannteste Konzept. Ausgangspunkt ist eine als "Canvas" bezeichnete Arbeitsfläche aus neun Bausteinen, die zu einer gemeinsamen Sprache zur Beschreibung, Visualisierung, Bewertung und Veränderung von Geschäftsmodellen beiträgt. Dazu gehören:

- Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten und Wertangebote für den Kunden, wie bereits im Grundmodell dargestellt;

- Schlüsselpartner und die Kostenstruktur werden inputseitig hinzugefügt;

- Kundenbeziehungen, Vertriebskanäle, Kundensegmente und Einnahmequellen werden outputseitig einbezogen.

Sehr anschaulich kann damit demonstriert werden, dass der Erfolg der Billig-Fluggesellschaften nicht nur auf Kosteneinsparungen, sondern auf einem anderen Geschäftsmodell beruht (vgl. Abb. 2).

|

Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in den ansprechenden Werkzeugen, Mustern und Techniken mit denen in einem kommunikativen Prozess die Strategie durch Geschäftsmodelle neu interpretiert wird. Als typische Wertarchitekturen werden folgende Muster erkannt, die insbesondere bei Internet-Startups eine Rolle spielen:

- Entflechtungsmodelle setzten auf die Dekonstruktion des integrierten Unternehmens, wie beispielsweise in der Telekommunikation oder bei Privatbanken;

- Long-Tail-Geschäftsmodelle, fokussieren auf Nischenprodukte, wie beispielsweise in der Verlags- oder Spielzeugbranche;

- Multi-Sided Platforms, bei denen unterschiedliche, aber voneinander abhängige Kundengruppen zusammengebracht werden, wie bei Visa, Google, Ebay und Microsoft Windows;

- Freemium-Geschäftsmodelle, bei denen mindestens ein wesentliches Kundensegment kontinuierlich von einem gebührenfreien Angebot profitiert, während Premiumnutzer zahlen. Beispiele sind Flickr, Open Source, Skype und Google.

- Open Business Models, werden verwendet, um durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern Wert zu schöpfen; richtet sich dieses Angebot an eine undefinierte Masse spricht man von Crowdsourcing.

Als allgemein gültiges Managementkonzept hingegen gehen Oliver Gassmann et al. das Thema an. In ihrer Untersuchung von Geschäftsmodellen nach vier Dimensionen (vgl. Abb. 3) kommen sie zu dem Schluss: "90 Prozent aller neuen Geschäftsmodelle sind nicht wirklich neu, sondern basieren auf 55 bestehenden Mustern. Kreatives Imitieren von Geschäftsmodellen aus anderen Branchen befähigt Unternehmen, in der eigenen Branche Innovationsführer zu werden." (ebd., S. 17). Das "No Frill"-Muster etwa reicht danach vom T-Automodell Henry Fords, das Anfang des vorigen Jahr-hunderts entstanden ist, über das Discounter-Konzept von Aldi 1961, Billigairlines wie Southwest-Airlines 1971 bis hin zum Einfachauto von Tata 2009. Offenkundig ist der Bezug zur digitalen Revolution nicht mehr zwingend. Es stellt sich aber die Frage, wo die Grenzen dieser Abstraktion liegen.

|

Zu neuen Managementkonzepten, die einen regelrechten Hype auslösen - das war damals Lean Production und sind heute innovative Geschäftsmodelle - gehört auch die Gefahr von Fehleinschätzungen. Typische Stolpersteine sind u.a.:

- Geschäftsmodelle werden isoliert und nicht im Zusammenhang mit der Strategie und Organisation entwickelt.

- Die Herausforderung für bestehende Geschäftsmodelle durch neue Technologien, wie intelligente, vernetzte Produkte (Industrie 4.0), wird unterschätzt.

- Aber neue Geschäftsmodelle entstehen nicht nur durch die Informationstechnologie.

- Ständig neue Geschäftsmodelle überfordern die Organisation.

- Synergieeffekte im Mehr-Geschäftsunternehmen werden vernachlässigt.

- Bei mehreren Geschäftsmodellen im Unternehmen Integration versus Abtrennung abwägen.

Dass macht deutlich, dass es hier nicht um Routineentscheidungen geht, sondern um die bei Strategiefragen typischen Entscheidungen unter Unsicherheit. Geschäftsmodell-Innovationen sind zudem komplexe mehrdeutige Entscheidungen, weil, wie skizziert, zwischen Markt- versus Ressourcenorientierung, Synergie versus Reaktionsfähigkeit, Wettbewerb versus Kooperation abzuwägen ist. Das erfordert nicht nur Führungspersönlichkeiten, die diese Spannungsverhältnisse aushalten und integrativ führen können. Auf die sorgfältige Analyse und Festlegung sollte auch die stringente Umsetzung folgen. Dabei sind die Klärung der Rollen der Entscheidungsträger und eine rigorose Debatte unterschiedlicher Standpunkte nützlich. Zu beachten ist auch, was man nicht tun sollte: Verluste zu vermeiden kann manchmal sinnvoller sein, als die mit Gewinnen verbundenen Risiken einzugehen. Auch Schachgroßmeister konzentrieren sich darauf Fehler zu vermeiden, Anfänger versuchen zu gewinnen. Radikal innovative Geschäftsmodelle müssen deshalb nicht notwendig überlegen sein.

Literaturempfehlungen:

Bieger, T. et al. (Hg.): Innovative Geschäftsmodelle. Heidelberg et al. 2011.

Gassmann, A. et al.: Geschäftsmodelle entwickeln. München 2013.

Müller, H.E.: Unternehmensführung. 2. Aufl. München 2013 (mit Videoclips unter http://selmanvid.wordpress.com)

Osterwalder, A. et al.: Business Model Generation. Frank-furt/New York. 2011.

Porter, M. et al.: Wie smarte Produkte den Wettbewerb verändern. In: Harvard Business Manager, Dezember 2014, S. 34-60.

Schallmo, D.(Hg): Kompendium Geschäftsmodell-Innovation. Wiesbaden 2014.

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

Thema:

Automotive Logistics: Scharfer Wettbewerb

Prof. Dr.-Ing- Nicolas P. Sokianos

Die BVL hat in Kooperation mit dem VDA im Februar einen hervorragenden Kongress zum Thema Logistik/Automobilproduktion in Leipzig durchgeführt.

Das überzeugende Konzept war mit hochkarätigen Vertretern aus der Industrie besetzt und hat nicht nur theoretische Überlegungen, sondern konkrete Entwicklungen, auch in der Praxis vorgeführt. In angeschlossenen Vor-Ort-Sessions haben BMW, Porsche und Schenker ihre Tore geöffnet und Einblicke in die logistischen Systeme ermöglicht, die als weltweit führend gelten können. In der Tat, es sind schon zum Teil atemberaubende Veränderungen in Technologie und Organisation festzustellen. Gemeint ist sowohl die physische Produktionstechnik und Logistik aber auch die Organisation der Dienstleister und Lieferanten. Wie erwartet, spielt die Informationstechnologie eine tragende Rolle in den Veränderungsprozessen. Auch wenn das Stichwort Industrie 4.0 reichlich strapaziert ist, seine Umsetzung findet systematisch mit unterschiedlicher Akzentuierung statt. Auch Schwierigkeiten in der Transformation von älteren gewachsenen IT-Systemen wurden nicht verschwiegen. So berichtete der Leiter der Produktionsinformatik von mühsamen Prozessen, zum Teil zentral gesteuert, zum Teil dezentral geführt, je nach Priorität. Security- Aspekte werden bei BMW zentral geführt und gebündelt. Produktionsanlagen sind aufgrund der IT-Schnittstellen zu Herstellern schon anfällig für Angriffe, die ernste Folgen haben können.

SAP bildet das IT-Rückgrat für viele Automobilunternehmen in Deutschland und in der Welt. Ein funktionierendes und diszipliniertes Änderungsmanagement ist immer noch eine hohe Kunst, die entwickelt, gelernt und gesichert werden muss.

Die Logistik ist also im Wandel, eigentlich schon seit 30 Jahren, ein Ende ist nicht zu erwarten. Einige "Speerspitzen" sollen jedoch hier aufgelistet werden:

- Der massive Einsatz von Dienstleistern mit IT-gestützter Kommissionierung in "mundgerechten" Portionen für die "Verbraucher", erzielt hohe Effekte.

- Regale werden von den Montagen verbrannt, Just in Sequence Anlieferung bei hoher Variantenvielzahl funktioniert zuverlässig genug, wie Herr Weihrauch, Leiter Produktionslogistik bei Porsche in Leipzig konstatierte. Fehlerraten liegen hier inzwischen unter einem Prozent.

- Nicht alle haben den Effizienz-Stand hinsichtlich der "First Run Quote" erreicht, die gilt auch für die Logistik.

- Innovation sollen auch die Logistiker bringen, Patente in diesem Feld sind Mangelware. Die Logistik muss alles am Laufen halten, meinte Dr. Schramm, Produktionsleiter Elektrofahrzeuge BMW in Leipzig, das ist schon die Hauptaufgabe, weniger die Innovation.

Zuverlässige Operations und Innovation: die neue Aussage!

- Die Globalisierung des Geschäftes ist eine Tatsache, die nicht mehr umkehrbar ist. Aus schnell aufgebauten "Hubs" soll in wenigen Monaten die jeweilige Produktionsversor-gung eines neuen Werks zuverlässig erfolgen.

- Frachtvolumina effizient über kurze und lange Strecken, ja über Kontinente zu steuern, das ist offenbar eine Herausforderung der sich nicht nur Mercedes in Amerika mit viel Elan verschrieben hat. Engpässe bei Lkw-Fahrern können durchaus Probleme verursachen, weil das Fracking in den USA sehr viel LKW-Frachtvolumen bindet.

- Über Qualität spricht man nicht! Die wird erwartet und generiert. Haben früher Leiter von QS-Abteilungen viel zu berichten gehabt, sind sie heu-te eher in den Operations integriert.

- Die Automatisierung in der Produktion geht einher mit dem Abbau von Arbeitsplätzen, das ist sicher. Vollautomatische Lackiererei-Straßen mit Rohbau-Hallen, wo mehr Roboter als Menschen tätig sind, sind Fakt.

- Auf die Logistiker kommen immer komplexere Aufgabenstellungen zu. Selbstverständlich bei reduzierten Kosten. "Kernfunktion" sind die Logistiker meist nicht (mehr). Die Dienstleister sind sowohl physisch als auch IT-seitig sehr stark integriert.

Um Ausfällen vorzubeugen, hat z.B. BMW einen Gesundheitscheck für Dienstleister ins Programm genommen. Nein, die "Person" ist nicht gemeint, sondern die Organisation, die schon mal Exitus gemeldet hat. Da kann der eine oder andere Routenzug ausfallen. Das darf nicht sein, der Fluss darf nicht gestört werden! Sonst ist der ROI dahin.

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

Thema:

Pfiffiges ERP System für KMU

Eine sehr interessante ERP-Software für klein und mittelständische Produzenten liefert das in Sömmerda ansässige Unternehmen Mitan, das sich seit über 20 Jahren in diesem Arbeitsfeld bewegt.

Die angebotene Funktionalität deckt die gesamte Produktions- und Materialwirtschaft ab.

Verwendet wird in kleinen Anwendungen eine MDB, in größeren Projekten der MS SQL Server. Die Bedienerführung ist einfach und intuitiv, der Support über die Hotline sehr kompetent. Das "learning by doing" wird unterstützt. Unternehmen, die für die Buchhaltung DATEV oder z.B. SAGE/KHK verwenden, können dabei bleiben und die Daten übertragen.

Eine BDE mit MDE-Funktionalität ist im Standard enthalten. Bestehende Lösungen kön-nen beibehalten und auf Basis der 4T-Technologie eingebunden werden. Die Kosten einer Standardlösung für ein KMU Unternehmen beginnen bei ca. 10.000 €, die Wartungsgebühr beträgt 12% im Jahr.

Weitere Informationen:

Mitan Wirtschaftssoftware AG

Herr Ingo Paleit, Vorstand,

Frau Oschwald, 03634 3701-21

Kontakt@mitan.de

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

zum Seitenanfang (Themenauswahl)

|

Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos Am Priesterberg 11 13465 Berlin GERMANY Tel.: ++49 (0)30 4373 1623 ++49 (0)30 4373 1624 FAX: ++49 (0)30 4373 1625 email: info@logicon.de |

© LOGICON: LOGICON ist eine eingetragene Marke von Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos